La survie du plus fort ? Non…

La plus grande “force” (métaphore physique peu adaptée au monde du vivant) est celle de la coopération.

UNE LECTURE ERRONEE

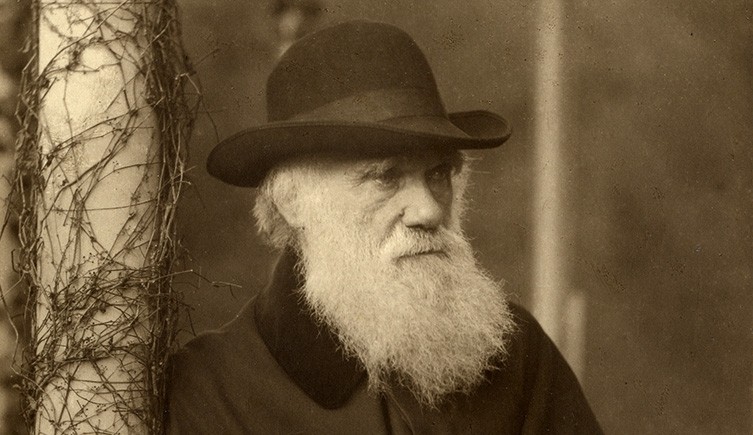

Non, l’expression « survival of the fittest » ne vient pas de Charles Darwin à l’origine. Elle a été inventée par le philosophe et sociologue Herbert Spencer (1820-1903), après sa lecture de On the Origin of Species de Darwin (1859). Spencer l’introduit pour la première fois dans son ouvrage Principles of Biology (1864), où il écrit : “This survival of the fittest, which I have here sought to express in mechanical terms, is that which Mr. Darwin has called ‘natural selection’.” Autrement dit, Spencer forge l’expression comme une traduction plus “sociologique” et mécanique du concept darwinien de natural selection (sélection naturelle).

Darwin, lui, n’emploie pas cette formule dans la première édition (1859) de L’origine des espèces. Mais il la reprend plus tard, à partir de la 5ᵉ édition (1869), en écrivant : “Natural Selection, or the Survival of the Fittest.” Il la trouve utile pour rendre son idée plus claire au grand public, bien qu’il conserve sa préférence pour natural selection.

L’expression de Spencer a souvent été mal interprétée :

- « Fittest » ne veut pas dire “le plus fort” ou “le plus agressif”, mais le mieux adapté à son environnement.

- Dans la bouche de Spencer, elle s’inscrit dans une philosophie sociale qu’on appellera plus tard darwinisme social — une extrapolation idéologique, pas une théorie scientifique.

Cette confusion entre Darwin, Spencer et le darwinisme social a façonné plus d’un siècle de malentendus.

REPARTONS DES FONDATIONS

I. Darwin, dans On the Origin of Species (1859), observe que :

- Les individus d’une espèce présentent des variations naturelles.

- Certaines de ces variations les rendent mieux adaptés à leur environnement.

- Ces individus survivent et se reproduisent davantage, transmettant leurs traits avantageux.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”

(Citation souvent attribuée à Darwin mais apocryphe — elle en résume néanmoins bien l’esprit.)

Pour Darwin, la sélection naturelle est un processus impersonnel, sans intention ni morale. Elle ne valorise ni la force ni la supériorité absolue, seulement l’adaptation au contexte.

II. Spencer lit Darwin et transpose sa logique du vivant à la société :

- Il considère que les sociétés évoluent comme les organismes.

- Les plus “fit” — selon lui, les plus compétitifs, autonomes, efficaces — devraient naturellement prospérer.

- L’État ou la charité ne devraient pas interférer avec cette “loi naturelle”.

Spencer moralise ce qui, chez Darwin, était un simple mécanisme naturel. Il introduit une idée de mérite ou de valeur : les “plus aptes” méritent de réussir et c’est ici que naît la dérive : le passage d’une théorie descriptive (Darwin) à une idéologie normative (Spencer) par une métaphore puissante mais fondamentalement fausse.

III. Le darwinisme social (fin XIXᵉ – début XXᵉ siècle) s’appuie sur la lecture spencérienne :

- Les sociétés humaines sont vues comme des champs de compétition.

- La pauvreté, la maladie ou l’infériorité raciale sont interprétées comme des signes d’inadaptation.

- Cela justifie le libéralisme économique extrême, la colonisation, voire les idéologies eugénistes.

C’est une instrumentalisation politique de Darwin, qui lui-même s’y est opposé. En effet, dans The Descent of Man (1871), Darwin souligne au contraire : “The aid which we feel impelled to give to the helpless is mainly an incidental result of the instinct of sympathy.” Autrement dit : la compassion et la coopération sont elles aussi des forces évolutives.

| Aspect | Darwin | Spencer | Darwinisme social |

|---|---|---|---|

| Domaine | Biologie | Philosophie sociale | Politique / idéologie |

| Mécanisme central | Sélection naturelle | “Survival of the fittest” (loi du plus apte) | Application sociale de la compétition |

| Type de processus | Descriptif, non moral | Interprétation normative | Justification idéologique |

| Valeurs associées | Adaptation, variation, coopération possible | Compétition, mérite, progrès “naturel” | Hiérarchisation, inégalités “naturelles” |

| Vision de la société | Complexe et interdépendante | Individus en compétition | Hiérarchie justifiée par la nature |

| Position morale | Neutre | Méritocratique | Élitaire et souvent raciste |

Darwin décrit un mécanisme biologique d’adaptation. Spencer en fait une philosophie du progrès par compétition. Le darwinisme social en tire une idéologie de domination.

ALLONS UN PAS PLUS LOIN : LA FORCE DU COLLECTIF

Darwin lui-même, loin d’être l’apôtre d’une “loi du plus fort”, voyait la coopération et la sympathie (au sens de “compassion naturelle”) comme des forces évolutives majeures.

L’évolution ne se résume pas à la compétition

Dans On the Origin of Species (1859), Darwin parle certes de struggle for existence (“lutte pour l’existence”), mais cette expression est souvent mal traduite : “Struggle” ne signifie pas forcément “combat” ou “violence”, mais effort pour subsister. Darwin précise lui-même que cette lutte peut être métaphorique : elle inclut la coopération, la dépendance mutuelle, la symbiose.

“I use the term Struggle for Existence in a large and metaphorical sense, including dependence of one being on another.”

— On the Origin of Species, chap. III

Autrement dit, la vie est un réseau d’interdépendances, pas seulement un champ de bataille.

Dans The Descent of Man (1871) : la morale comme avantage évolutif

Ici, Darwin étend sa théorie à l’humain. Il observe que :

- Les individus capables d’entraide et de sympathie sont plus susceptibles de survivre en groupe.

- La morale et la coopération sont donc favorisées par la sélection naturelle, car elles renforcent la cohésion et la protection collective.

“Those communities which included the greatest number of the most sympathetic members, would flourish best and rear the greatest number of offspring.”

— The Descent of Man, chap. V

Pour Darwin, la compassion n’est pas un frein à la survie : c’est un avantage adaptatif.

La coopération dans la nature

Darwin remarque aussi que les insectes sociaux (fourmis, abeilles) prospèrent grâce à l’organisation collective et que les mammifères sociaux (loups, singes, humains) s’en sortent mieux grâce à la coopération et au soutien mutuel.

Cette idée sera plus tard développée par des penseurs comme Piotr Kropotkine dans L’Entraide, un facteur de l’évolution (1902), où il s’oppose explicitement au darwinisme social, ainsi que Frans de Waal, primatologue, qui montre que l’empathie et la justice sont observables chez les primates.

Pourquoi cette dimension a été occultée ?!

L’idéologie du XIXᵉ siècle, marquée par l’industrialisation et le colonialisme, a privilégié une lecture compétitive de Darwin. Le mot “fit” (apte) a été détourné vers “fort” ou “supérieur”, alors qu’il désigne simplement ce qui s’ajuste à un contexte.

On a donc sélectionné dans Darwin ce qui justifiait un monde déjà structuré par la rivalité, en oubliant la dimension écologique et relationnelle de sa pensée.

| Concept clé | Lecture erronée (darwinisme social) | Lecture fidèle à Darwin |

|---|---|---|

| Struggle for existence | Combat du plus fort | Effort d’adaptation au milieu |

| Survival of the fittest | Victoire du meilleur | Persistance du mieux adapté |

| Coopération | Faiblesse morale | Avantage évolutif |

| Morale | Contradiction à la nature | Produit naturel de la vie en groupe |

| Vision de la nature | Guerre de tous contre tous | Réseau d’interdépendances |

Darwin voit dans la nature un équilibre dynamique entre compétition et coopération. La survie ne dépend pas de la domination, mais de la capacité d’adaptation, de solidarité et de plasticité. Le “plus apte” n’est donc pas celui qui écrase, mais celui qui s’ajuste, relie et au final, gagne.